外国人技能実習制度

外国人技能実習制度

Training Program

しごとの留学生 仕事を通じて学ぶ人と社会

国際教育協会の外国人研修制度

2000年4月セネガルの首都ダカールで「世界教育フォーラム」が開催され、発展途上にある国々に対する教育支援の重要性が参加各国によって確認されました。 世界に蔓延する飢餓や貧困、人種差別や偏見などの諸問題の背景には教育の貧困があることが確認されたのです。わが国では、真に国を豊かにするものは教育であり、経済産業の発展も高い国民教育の基礎があっての事と、伝統的に人材育成に努めてまいりました。特に技能、技術教育においては「習うより慣れろ」の言葉があるように、その習得は師匠から弟子へ体験学習という形で伝承されてきました。 本協会は、こうした我が国の伝統に鑑み、OJT(On The Job Training)による実習生への技術、技能の移転はもとより、日本人が培ってきた仕事に対する取り組み姿勢、職業倫理、道徳力の向上など、「匠の技と心を世界へ…」をモットーにより高次の人材育成教育支援を目標とします。また、発展途上国経済にとって中小企業の育成は重要な政策課題となっていますが、この外国人研修制度は小規模の企業経営を学ぶ好機ともなります。当協会としては、将来起業家として独立し、出身国の経済発展に寄与できる人材の育成も併せて目標とします。また、海外進出日系企業への人材育成協力、実習生の就職斡旋等も行ってまいります。

外国人技能実習制度

外国人技能実習制度は、発展途上にあるアジア近隣諸国の青壮年労働者を日本に受け入れ、一定期間のOJT(On The Job Training)を中心とした実務教育を施し、もって発展途上国の人材育成を扶助し、技術移転と国際親善を図ることを目的に平成2年に制定されました。

1.対象となる職種 ※修得しようとする技術・技能が同一の反復(単純作業)のみでない職種

| 1 | 農業 | 2職種 | 耕種・畜産等 |

|---|---|---|---|

| 2 | 漁業 | 1職種 | 漁船漁業 |

| 3 | 建設 | 21職種 | 型枠・鉄筋・とび・内装・左官等 |

| 4 | 食品 | 6職種 | 缶詰・水産加工・ハム、ソーセージ製造・製パン・食鳥処理等 |

| 5 | アパレル | 9職種 | 紡織・染織・帆布製造・寝具製作等 |

| 6 | 機械・金属 | 15職種 | 鋳造・機械加工・プレス加工・メッキ・機械保全・組み立て等 |

| 7 | その他 | 8職種 | 家具製造・製本・プラスチック・溶接・工業包装等 |

2.受け入れ可能な実習生の人数

| 常勤従業員数 (原則 正規職員のみ) | 30名以下 | 30名~40名 | 41名~50名 | 51名~100名 | 301名以上 |

|---|---|---|---|---|---|

| 実習生受け入れ可能人数 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 常勤職員総数の1/20迄 |

※ 常勤職員数は雇用保険加入の職員を1として数えます。雇用保険に加入していない職員はカウントされませんので注意が必要です。

○下図は総従業員数30名以下の企業が3年連続で実習生を毎年3名ずつ受け入れた場合の例です。

1年目

技能実習生1号 3名

(計 3名)

2年目

技能実習生1号 3名

技能実習生2号 1年目 3名

(計 6名)

3年目

技能実習生1号 3名

技能実習生2号 1年目 3名

技能実習生2号 1年目 3名

(計 9名)

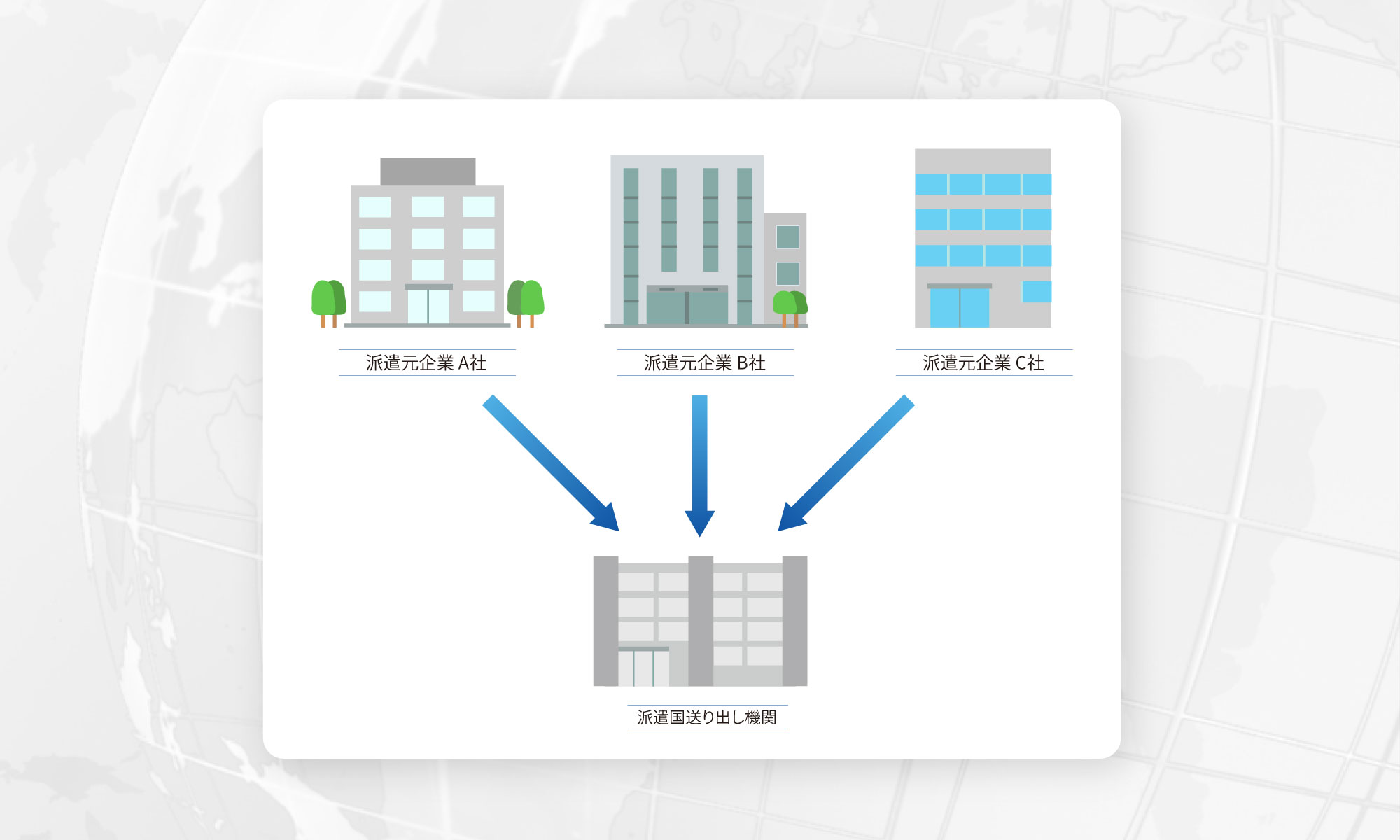

実習までの流れ

国際教育協会は派遣国政府と緊密な連携をとり、厳しい選抜試験で選ばれた健康で有能な若者を実習生として受け入れています。

また、外国政府からの要望により、相手国の教育政策、経済・産業政策等を尊重し人材育成の方針を決めます。

徹底した日本語教育により、日常会話能力、日本の習慣や文化について学びます。

渡航前研修

協会による1ヶ月の集合研修を行い、日本での習慣や文化の違い、基礎的な会話や専門用語などを学び、生活適応能力を高めます。協会はその後も、関係各所への申請、報告業務、巡回指導、監査など派遣先企業と連携して技能実習生の育成を支援します。

協会による集合研修

派遣先の各企業で1年間、実習生として技術、技能の習得に研鑽します。その後技術実習に移行を希望する者は在留資格変更手続きを行い、技能実習生として研修を続けます。この場合技能実習生は企業の直接雇用となります。技能実習生は最長2年まで実習を続けることができます(※技能実習に移行できる対象職種は限られています。詳しくはお問い合わせください。)

終了

帰国

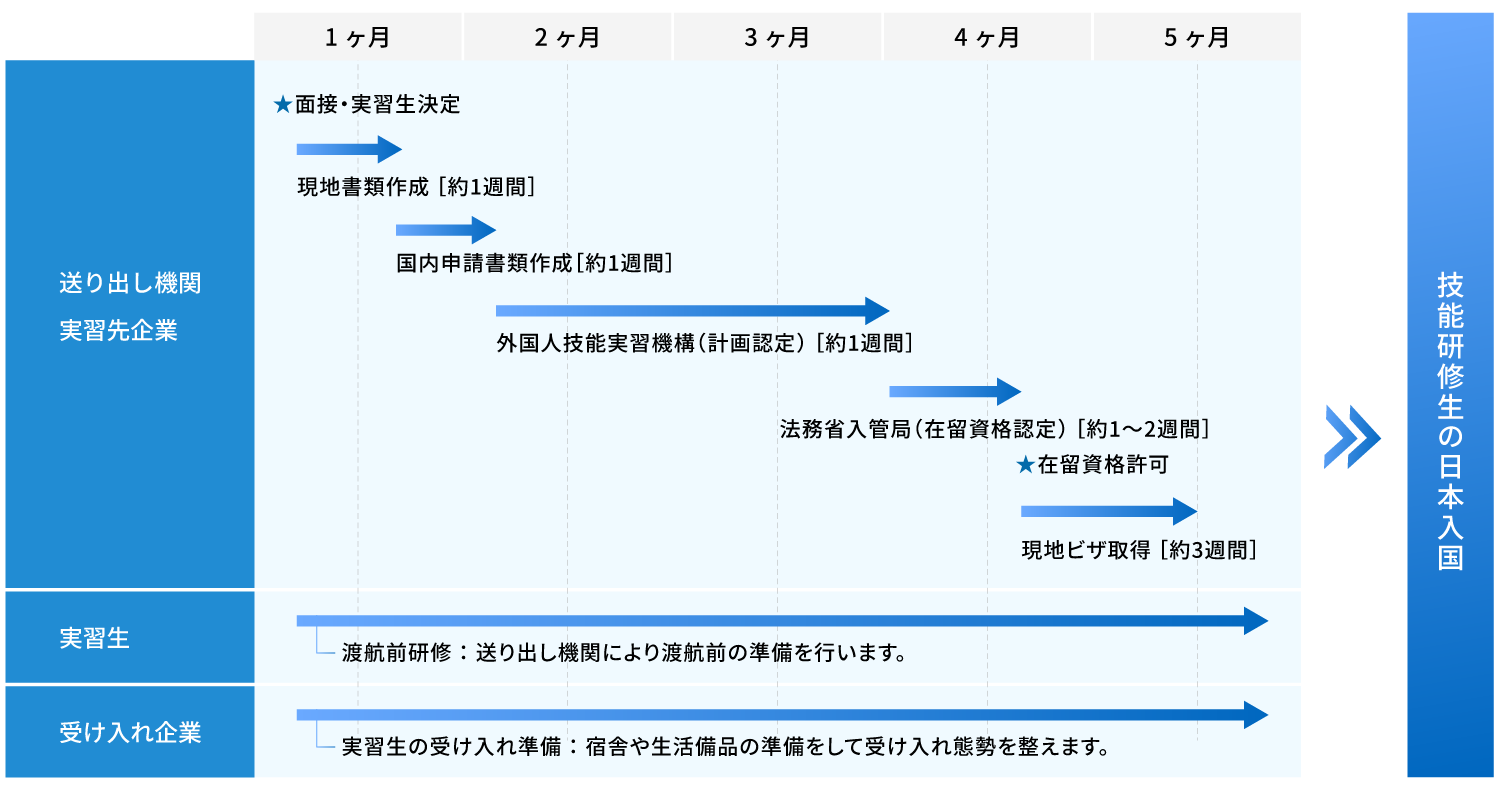

受け入れスケジュール

※実習生の受け入れを確定してのち、来日まで通常5~6ヵ月程度かかります。

協定先の国々

- フィリピン共和国

- ベトナム社会主義人民共和国

- 中華人民共和国

- モンゴル国